Sigue la celebración del Día del Periodista de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Sabana

El cine colombiano busca a su público perdido

20 de Noviembre de 2025 16:15

"¿Qué hacemos si en estos más de 20 años hemos sembrado muchas películas, pero hemos cosechado poco público?". La pregunta, lanzada por Diana Díaz, directora de la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos (DACMI) del Ministerio de Cultura, durante un conversatorio en el Bogotá Audiovisual Market, BAM 2025, resuena con fuerza en el corazón de la industria cinematográfica colombiana, pues a pesar de producir un número récord de películas, el cine colombiano enfrenta su peor crisis de público en más de una década, atrapado entre salas vacías, una débil cultura audiovisual y un sistema de exhibición que favorece a pocas producciones.

En 2024 se alcanzó un récord histórico con el estreno de 79 largometrajes nacionales. Sin embargo, la asistencia total a las películas colombianas —incluyendo aquellas que permanecían en cartelera desde 2023— apenas llegó a 1.178.404 espectadores. Si se consideran únicamente los estrenos de 2024, la cifra se reduce a 685.470 asistentes.

Este desempeño contrasta con la participación del cine colombiano en 2023, que representó tan solo el 1,2% del público nacional (53,87 millones de espectadores en total), el nivel más bajo en más de una década.

Las cifras más recientes parecen ir por el mismo camino.

A pesar de la existencia de una ley de fomento, la industria cinematográfica colombiana sigue enfrentando una desconexión estructural con sus audiencias. Entre las principales causas de esta brecha se encuentran el bajo reconocimiento del cine nacional, la concentración de salas en las grandes ciudades, la escasa inversión en promoción y la ausencia de formación audiovisual en el sistema educativo.

La esperanza de transformación surgió con la Ley 814 de 2003, conocida como la Ley del Cine. Antes de su aprobación, producir películas en Colombia era casi una hazaña. Tal como señaló la exministra de Cultura María Consuelo Araujo en el podcast Gente Que Hace Cine, la ley fue una “varita mágica para que usted no tenga que sufrir por una asignación presupuestal año tras año”.

Esta normativa creó el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), financiado mediante una contribución parafiscal proveniente de la boletería nacional, y estableció incentivos tributarios que estimularon la inversión privada en el sector.

Esta paradoja refleja una desconexión estructural entre producción y consumo del público, que se explica en parte por una falta de cultura cinematográfica, una brecha que impacta todas las fases, desde la creación hasta la exhibición y la recepción. Un estudio encargado por el Ministerio de Cultura reveló que el 56% de los encuestados desconoce la realidad productiva y cree que solo se hacen entre una y cinco películas al año. Esta percepción errónea se suma a las dificultades de distribución y promoción, evidenciando la tensión entre oferta y demanda, y limitando la visibilidad de los estrenos, especialmente en mercados clave como Bogotá y Sabana Centro.

Además, existe una brecha generacional: los jóvenes, potenciales nuevos públicos, muestran un creciente interés por consumir las narrativas nacionales, pero los mecanismos para atraerlos y fidelizarlos son aún incipientes y dispersos, con poca coordinación entre la oferta cultural y educativa, y sin estrategias de largo plazo para su formación audiovisual.

El "Monocultivo Cultural" y la lucha por la permanencia

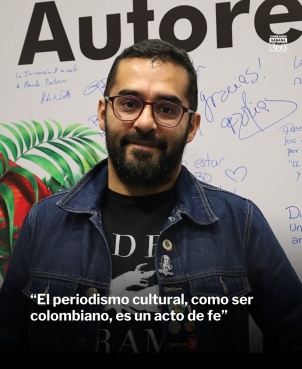

Para muchos cineastas, el principal obstáculo no es producir, sino mantener las películas en cartelera. Pedro Adrián Soluaga, crítico cultural, en el podcast de la Revista GACETA, describe el sistema de grandes exhibidores como un "monocultivo cultural": estos concentran su apuesta en una sola película nacional al año, frenando a las demás.

.jpg)

Christian Mejía, director de cine, explicó que la permanencia depende exclusivamente de la asistencia, "por lo general suele rondar algo así como los 20,000 espectadores" (de jueves a domingo), para asegurar una semana más en cartelera. Si no se alcanza este umbral mínimo, la película es retirada, porque la programación se basa en estudios demográficos y mercados segmentados por niveles socioeconómicos y gustos específicos.

Además, los recursos destinados a la promoción resultan mínimos frente a los de las grandes franquicias internacionales, lo que obliga a muchos directores a asumir personalmente la tarea de difundir sus obras en medios y redes sociales. Esta marcada desigualdad hace casi imposible que el cine nacional compita con las campañas millonarias de Hollywood, reduciendo la visibilidad de sus producciones, restringiendo la diversidad de historias que llegan al público y dificultando la consolidación de un cine capaz de desafiar las fórmulas comerciales dominantes.

Christian Mejía menciona que "la promoción del cine a duras penas se logra con los pocos centavos que le quedan a uno después de haber terminado la película".

El director y productor Ángel Ayllón, añade que la publicidad es el mayor reto para dar a conocer una película, enfatizando que "el problema es que no hay dinero para darlas a conocer". Los costos de pauta publicitaria son significativamente más altos para las producciones locales, lo que hace imposible competir con los blockbusters.

Además, la competencia dentro del sector es profundamente desigual. Como señala Ayllón, en Colombia existen entidades mancomunadas, es decir, un mismo propietario controla tanto un canal de televisión como una cadena de exhibición. Esta integración permite que las películas respaldadas por dicho canal reciban publicidad gratuita y una amplia visibilidad, lo que impulsa significativamente su éxito en taquilla. En contraste, los productores independientes enfrentan enormes dificultades, pues contratar espacios publicitarios en televisión resulta excesivamente costoso y, en muchos casos, inaccesible.

No obstante, algunas excepciones como Un poeta demuestran que con estrategias adecuadas de permanencia y promoción, es posible resistir más allá de la semana inicial y generar impacto sostenible, teniendo en cuenta que esta película en sus dos primeras semanas en cartelera, superó los 100.000 espectadores.

El costo prohibitivo del consumo

Mauricio Romero, experto en cine, añade que los medios de comunicación y el periodismo cultural tienen un rol crucial en la construcción de esa cultura audiovisual. El consumo de cine está también marcado por decisiones económicas: “en muchas ciudades es más barato pagar una suscripción a una plataforma digital que una entrada de cine”, lo que afecta directamente la cultura de consumo y, por ende, la formación de públicos para el cine nacional.

Ángel Ayllón, por su lado, enfatiza que la crisis económica reduce las posibilidades de elección. El estrato 3, que es el mayor consumidor de cine, puede gastar hasta 200.000 pesos para que una familia de cuatro personas vaya al cine, incluyendo las palomitas de maíz y la gaseosa (que son lo más costoso). Esto limita sus salidas a una vez al mes. Cuando solo pueden ir una vez, la elección lógica es ver la última producción de Hollywood o Disney, que garantiza más diversión o una mejor experiencia visual/efectos, en lugar de una película colombiana.

Además, Ayllón destaca la vulnerabilidad del cine colombiano a la inestabilidad social. Una manifestación o situación de inseguridad en la ciudad puede llevar a que la gente no vaya al cine un jueves de estreno, lo que instantáneamente quiebra la oportunidad de una película de alcanzar el umbral de permanencia.

También, lastimosamente, existe una baja información sobre este funcionamiento de la cartelera en los cines. Ayllon señala que las personas se confían y prefieren ver la película la segunda semana, cuando posiblemente ya no esté en cartelera, porque la industria está tan competida que el cine "no tiene una segunda oportunidad".

La desconexión con el espectador

La desconexión se profundiza en las preferencias y expectativas del público. El estudio ministerial destaca que mientras la mayoría prefiere géneros como acción, fantasía y animación, perciben el cine nacional principalmente como comedia, género agotado y relegado al consumo familiar en casa. Solo tres de cada diez espectadores se sienten identificados con los personajes y las historias del cine colombiano, reflejando la dificultad de construir una narrativa que conecte con las diversas realidades y emociones del público.

.jpg)

Ángel Ayllón comenta que su productora se enfocó en el humor al inicio, creyendo que era lo que la gente quería, siguiendo el éxito de Dago García, y llegando a tener entradas de 600.000 a 650.000 personas con películas como Usted no sabe quién soy yo. Sin embargo, el surgimiento de las redes sociales amplió las ventanas de consumo de humor (YouTube, Instagram), restándole atractivo a las comedias en la pantalla grande.

Mauricio Romero refuta la idea de que el cine colombiano se limite a narcos, miseria o comedia. Las estadísticas muestran una producción diversa, con una fuerte presencia de dramas y documentales. No obstante, apenas tres de cada diez espectadores logran identificarse con los personajes y las historias, lo que evidencia la dificultad de construir narrativas capaces de conectar con las múltiples realidades y emociones del público.

Por su parte, Ayllón ha transformado su visión: pasó de buscar un cine “consumible” a apostar por relatos que despierten sensibilidad social y espiritualidad, como lo demuestra su drama Milagro de Fe.

Sumado a esto, la poca alfabetización audiovisual en la educación formal limita el desarrollo de espectadores críticos capaces de valorar la diversidad y riqueza del cine local. La ausencia de cátedras o contenidos audiovisuales en el currículo escolar reduce las oportunidades para que los alumnos conozcan y valoren narrativas más allá del dominante mercado estadounidense, así como lo denomina Christian Mejía, del “imperialismo cultural”. Esta carencia educativa genera un desconocimiento y un rechazo tácito que se refleja en las bajas cifras de asistencia y en la insuficiente demanda que frena el crecimiento del sector en todas sus cadenas productivas.

La realidad en Bogotá y en Sabana Centro

Geográficamente, la desigualdad también es palpable. Sabana Centro concentra las salas comerciales de cine en pocos municipios, como Chía (Cine Colombia y Cinépolis) y Zipaquirá (VoCines), mientras otros sitios como Cajicá, Sopó o Tabio carecen de complejos permanentes y solo tienen proyecciones esporádicas en eventos culturales. Municipios como Cogua, Cota, Gachancipá y Nemocón no cuentan ni con salas de cine ni con actividades que fomenten la cultura cinematográfica, por lo que sus habitantes deben desplazarse generalmente a Bogotá o depender de ofertas itinerantes.

.jpg)

Sin embargo, este circuito alternativo es también un espacio donde el cine nacional encuentra un público vibrante. Festivales como el de Cine y Literatura de Cajicá y Cine Chicú en Tenjo o las proyecciones de Cine al Parque demuestran la demanda latente, especialmente entre jóvenes.

La experiencia de la directora Mónica Juanita Hernández, quien presentó con éxito Adiós al amigo en Güepsa, Boyacá, por fuera del circuito comercial, evidencia el potencial social y afectivo del cine como experiencia comunitaria y cultural, más allá de las cifras de taquilla, "Tener 1000 personas en un pueblo viendo una película es impresionante... es una sensación de identificación por lo propio", relata Hernández.

Esta realidad local revela la necesidad urgente de políticas públicas que descentralicen la oferta y fortalezcan infraestructuras culturales en municipios, generando circuitos de exhibición permanentes y accesibles. Del mismo modo, refiere a la importancia de las actividades culturales itinerantes como puente entre la producción y públicos dispersos.

La solución es colectiva

Christian Mejía y Mauricio Romero mencionan que la solución pasa por la educación audiovisual inclusiva del público, que permita crear una base sólida de espectadores críticos y comprometidos, algo que debe impulsarse desde las escuelas, medios y políticas públicas, ya que la baja alfabetización audiovisual limita el desarrollo de espectadores capaces de valorar la diversidad y riqueza del cine local. Romero propone establecer una cátedra de cine y audiovisual obligatoria a nivel nacional para generar transformaciones culturales.

Gonzalo Castellanos, uno de los arquitectos de la Ley del Cine, en el podcast Gente Que Hace Cine, propende por ajustes orientados a incentivar infraestructuras culturales en municipios y crear "subsidio a la demanda" para facilitar el acceso de los jóvenes a la cultura, ya que es un tema de acceso ciudadano a contenidos culturales. También espera que una porción de las ganancias de producciones extranjeras filmadas en Colombia ayude a financiar el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).

Así, veinte años después de un milagro legislativo que creó una industria robusta en producción, el cine colombiano se encuentra en una encrucijada crítica. La brecha entre oferta y demanda no solo es cuestión de números, sino de conexiones culturales, educativas y económicas. Para que la siembra de películas se traduzca en cosecha de espectadores, se necesita un compromiso multisectorial que reúna a medios, productores, exhibidores, educadores y Estado, ya que el verdadero reto es lograr que esas historias lleguen y resuenen en el público, en todos los territorios y sectores sociales.

Conoce más historias, productos y proyectos.